部屋の中にいると、社会がどこか遠い場所のように思える。

朝の通勤ラッシュを見ない。昼の会議にも関わらない。

夕方の定時上がりの時間には、たいてい布団の中でスマホをいじっている。

時間が溶けていく。カーテンを通した光の角度が変わるたび、誰かの1日が動いていることを思い出す。

だけど、生活していくには、たまにその社会に足を踏み入れなければならない。

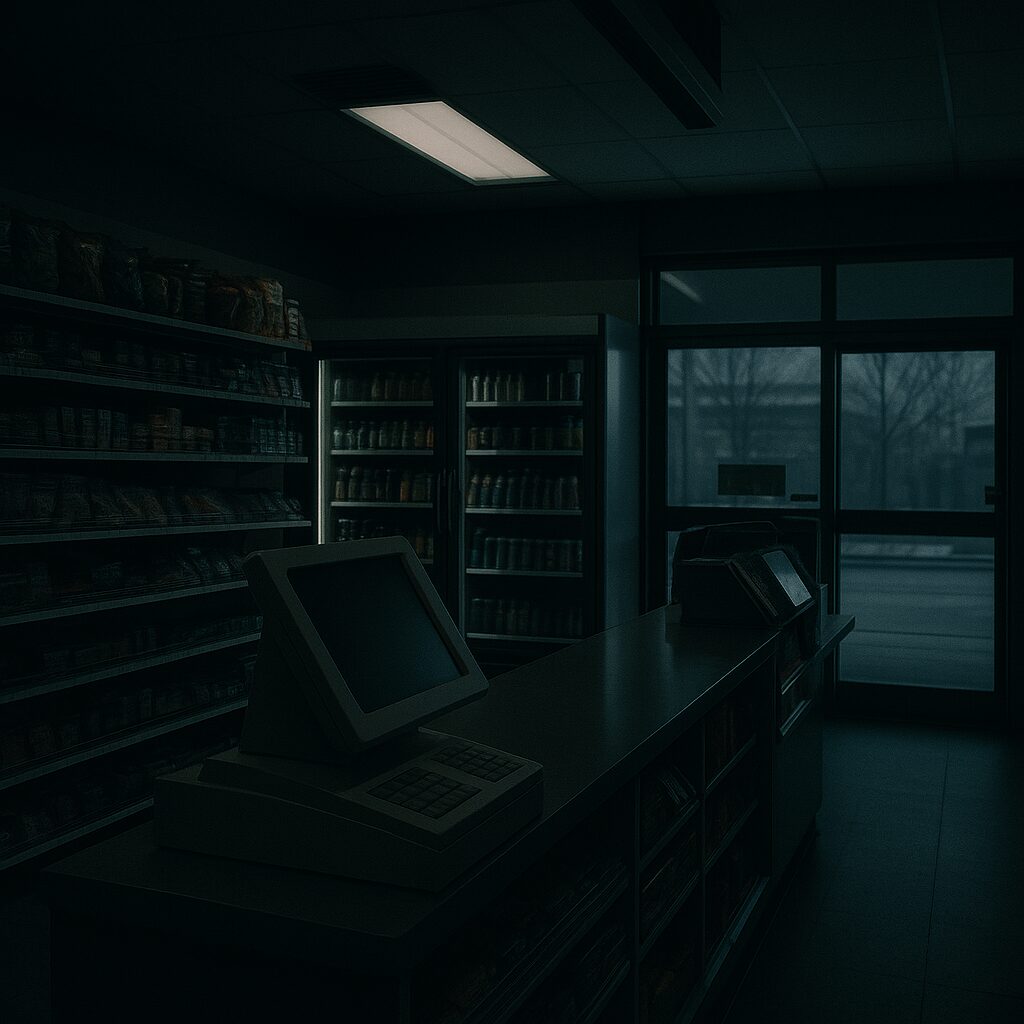

例えば、コンビニに行くとき。

それはただの買い物じゃない。

「働いていない自分」が、「働いている人たち」と一瞬だけ交差する場所。

いわば、社会と最低限接続される儀式のようなものだ。

レジに並ぶと、前の人はスーツ姿でおにぎりとエナジードリンクを買っていた。

きっと昼休みに抜けてきたのだろう。

時間を気にする様子も、レジの人への愛想笑いも、どこか遠い世界のものに見えた。

肩に食い込むビジネスバッグ。擦れた革靴の音。

そのすべてが、「社会の音」のようだった。

自分の番が来て、レジのバイトの子が無表情で「温めますか?」と聞く。

「はい」と答えながら、心のどこかで思う。

——この人は今日、何時間働くんだろう。

自分は、今日、何もしないまま夜になるんだろう。

会計を済ませ、店を出る。

ビニール袋の持ち手が指に食い込む。

ほんの5分の外出なのに、妙に疲れている自分に気づく。

人とすれ違うだけで、こんなに神経を使っていたんだな、と思う。

背中の皮膚が、社会の空気に触れてひりついているような気がした。

社会の中にいて、社会の外にいる。

そんな感覚を一番強く感じるのが、コンビニのレジだ。

1日1回、社会と擦れ違って、でもそのまま戻る場所もないまま、静かに歩いて帰る。

レジ袋を持った右手の重さより、何もしてない左手の軽さが気になる。

人と話したのはレジだけ。

今日のすべての会話が「温めますか?」と「ありがとうございました」だった。

でも、それだけでも「今日は誰かと話せた」と思えるのが、なんだか苦笑いを誘う。

自分だけが止まっていて、まわりはちゃんと前に進んでいるような気がする。

駅のホームの向かい側から、電車が走り去るような──そんな感覚。

音は聞こえているのに、触れることができない。

誰も自分を見ていない。でも、見られていないことに妙に傷ついている。

だからといって、目立ちたいわけじゃない。

ただ、存在していることを、誰かの目に一度でも映してくれたら──

それだけで「今日はちゃんとここにいた」と思えるのかもしれない。

社会は、思ったより近い。

でも、どうしてこんなにも遠く感じるんだろう。

コメント